おれは双極性障害(躁うつ病)だ。そのうえひどく不安だ。ベンゾジアゼピン中毒だ。なぜなんだぜ。ひとつ、遺伝が関係している可能性はある。では、なぜ遺伝子プールにそんなよろしくない遺伝が残されているのか? (遺伝を原因とした)精神疾患はなぜあるのだぜ? これが、もっかのところのおれの興味、あるいは暇つぶし。

そういうわけで、ダーウィニスト気取りになるためにも、一冊二冊と読み進めねばならない。

というわけで、『病気はなぜ、あるのか 進化医学による新しい理解』。新しいと言っても十数年前の本だ。あと、ついこないだNHKでそんなの放送していたっけ、などと。まあいい、2013年の新しい知見があったとして、なんだというのだ。エピジェネティクスとか言われても困る。とりあえずドーキンスが「2冊買いなさい、1冊は君の医者のために」とご推薦のこの本を読むぜ。もちろん、おれは高卒文系なのでわからないことだらけだし、誤解だらけかもしれないのは、いちおう宣言しておく。その上で、気になったところをメモしておく。

人体の不完全さについて

私たちのからだは、驚くほど精密であると同時に、信じられないほどずさんである。それは、まるで、宇宙の最高のエンジニアが、七日ごとに一休みして、その日はでたらめなやり方をする素人に仕事をまかせたかのようである。

第一章「病について」p.5

まず、はっとさせれたのはこのことなのだな、正直。正直、おれが最初に述べた疑問というやつは、自然淘汰を勝ち抜いてきた種、あるいはその個体は完全に最適化されたペルフェットな存在である(はずだ)という、ある意味で傲慢で、でたらめに固定的な観点からのものやったんか、と。

そう、実際のところ、ヒトというやつは網膜の内と外が裏返しになっていたり、食道と気道が喉で交差していたり(食い物が詰まると息ができないから死ぬ)、虫垂炎くらいにしか存在感を発揮しない虫垂が残っていたり(なぜ残ったのか? という進化論的推理も面白いが)、そうたいした代物じゃあないんだ。それにもちろん、進化の上でより大きなリスクとのトレードオフで、べつのリスクを抱え込んだままになったりしている。こういったことは、本書で繰り返し述べられている印象がある。人体は妥協の産物だ、と。そして当然、老いて、死ぬ。ほかの種とて同じことだろう。アリの神経系を操り次の宿主であるヒツジに食われれやすくするため葉の上にしがみつかせる寄生虫にしたってそうだろう。まあ、カーズ様は別だとしても。

しかしまあ、おれはなんと当たり前のことに驚いたのだろう。空の上のだれかさんが七日に一日休んだせいかどうか知らないが。

神が手を休めたおかげで

ぼくらは一日中働かねばならぬ おお 涙の涸れるまで

類を薔薇色に輝かせて

人類の悲惨について考えよ

田村隆一「類を薔薇色に輝かせて」より

まんじゅう怖い

ヘビやクモや高所に対する私たちの恐怖は、前もって準備はされているが、きちんと配線されているものではない。それらは、部分的には学習され、そして、学習を解除することもできる。

第5章「ケガ」p.103

ついこないだ、こんな話題があった。

身の危険を感じると、その「記憶」は精子を介して子孫に伝えられる――。マウスを使った実験で、個体の経験が遺伝的に後の世代に引き継がれる現象が明らかになった。米国の研究チームが科学誌ネイチャー・ニューロサイエンス電子版に発表した。

実験は、オスのマウスの脚に電気ショックを与えながらサクラの花に似た匂いをかがせ、この匂いを恐れるように訓練。その後、メスとつがいにして、生まれてきた子どもに様々な匂いをかがせた。

すると、父親が恐怖を感じたサクラの匂いのときだけ、強くおびえるしぐさをみせた。孫の世代でも、同様の反応が得られた。

この研究一個だけで「獲得形質はあったんだ!」、「エピジェネティクスだ!」ということになるのかどうかおれにはわからん。わからんが、本書では上に引用したのに続いて、次のような実験が紹介されていた。スーザン・ミネカという心理学者の実験とのこと。

研究室で育ったサルは、ヘビに対する恐怖心がまったくないので、ヘビの上に手を伸ばして、バナナを手に取ろうとさえするだろう。しかし、他のサルが、ヘビを警戒しているビデオを一回でも見ると、先ほどのサルたちは一生続くヘビに対する不変の恐怖を持つようになる。

これとは対照的に、一匹のサルが花を恐れて後ずさりするようなビデオを見ても、見える行動的反応は、ヘビのときとまったく同じであるにもかかわらず、花への恐怖は形成されない。サルは、ヘビに対する恐怖は簡単に学ぶが、花への恐怖は学ばないのである。

へえ、サルってビデオ映像をそこまで把握できんのか、とか思ったけれども。最近の記事のマウスと比べて、さあどうなんでしょ。べつに否定しあうような内容ではないか。あるいは、ヘビに対する恐怖の学習しやすさの起源について、ヘビを怖がらないタイプが毒蛇に噛まれて死んで淘汰されていなくなったのか、あるいは噛まれてそれでも生き残って繁殖に成功した「遺伝子の変化」したやつが残ってきたのか……とか? さて、わからん。

ところで、まんじゅう怖いをダーウィン医学的に再解釈してくれ、だれか。

躁うつ病にと遺伝子の乗り物のおれら

もし、遺伝子が生存する子どもの平均数を減らさないならば、たとえそれが、破壊的な病気をおこそうとも、その頻度が高いまま残るだろう。病気の原因とはなるが(少なくとも現代社会において)繁殖頻度を増やす可能性の遺伝子がある。よう知られているのは、躁うつ病を起こす遺伝子である。躁状態のときには、性的に攻撃的になる者もあれば、自分を成功させ魅力的にさせるような仕事ができる者もある。もし、遺伝子がその複製率をうまく増やすならば、それがどんなメカニズムにせよ広まっていく。

第7章「遺伝子と病気 欠陥、変わり者、妥協」p.149

そうだ、最初に挙げた人体が妥協の産物、不完全なものである、ということと同時に、「あっ、そうだった」と思ったのが「利己的な遺伝子」というやつだ。ドーキンスのは流行ったときに読んだけど、たぶんあんまり理解してないし、覚えてもいなかった。しかし、そうなのだ、そういう見方をすれば、軽躁状態でバリバリやってる人間が配偶者としてふさわしいと見做されてもおかしくはない。

そして、繁殖さえしてしまえば、あとは知ったことかというか、それがビーグルに過ぎぬわれわれかもしれないということ。つまりは、繁殖可能期間にその可能性を高めるためなら、不可能になった余生に反動が来てひどい病気になろうが、子孫を残せた時点で勝ってるという見方。これだ。もちろん、「勝っている」のわれわれの個体の人生とかいうものの勝ち負けでなく、遺伝子とかいうものにとって、だ。そいつらの勝ち負けに抗おうとも、黙殺しようとも、アッカンベーしようともおれらの勝手だ。……というのは、いささか個人主義的すぎるだろうか? 進化論や自然淘汰が変なふうに国家主義や社会主義に結びつくよりはマシだと思うがね(そのわりに北一輝嫌いじゃないおれ)。

それと、多くの病気は「複雑な遺伝-環境相互作用に起因」しているものであって、「完全に遺伝的であると同時に、完全に環境的である」と言うこともできる、らしい。

……と、躁うつ病とかの話だった。第14章のタイトルはズバリ「精神障害は病気か?」だ。

パニック障害やうつ病や精神分裂症は、肺炎や白血病やうっ血性心不全と同じように、医学的な病気なのだろうか? 私たちの意見では、精神病も医学的な病気であるが、それは、すべて生理的原因を特定できるからではなく、必然的に薬で治療するのが最善だからでもない。そうではなくて、精神障害が医学的な病気であると認識できるのは、進化的な枠組みで見たときにそうだからである。他の医学的問題と同様、精神障害の多くの症状は、それ自体が病気なのではなく、発熱や咳と似たような防御であることがわかる。さらに、精神障害をおこしやすくさせる遺伝子の多くは、適応的な有利さを持っている可能性がある。精神障害を引き起こす環境要因の多くは、現代生活に特有の新しいものであり、ヒトの心理のより不幸な側面は、誤りではなくて、設計上の妥協なのである。

p.316

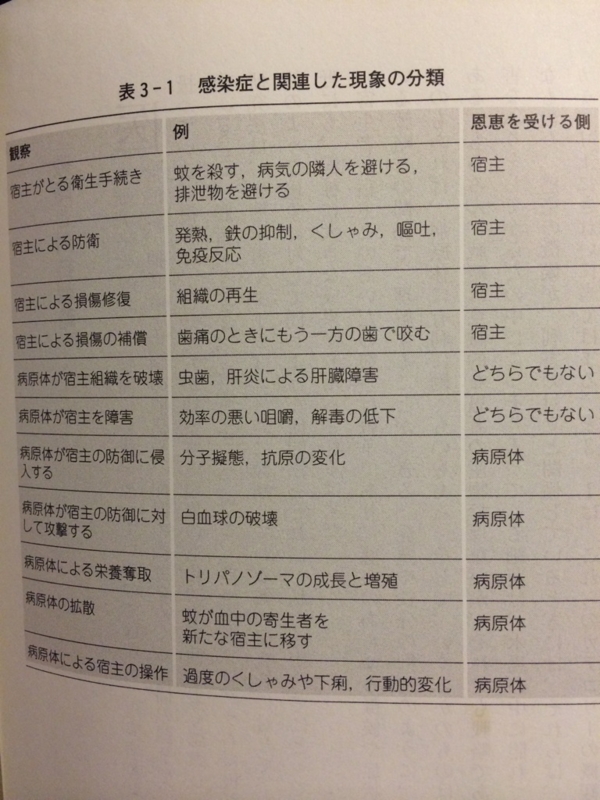

ほう、防御とな。と、感染症の章に次のような表があった。発熱、鉄の抑制、くしゃみ、嘔吐、免疫反応で恩恵を受けるのは「宿主」であると。ふーむ。

そしてさらに曰く、「あと10年のあいだに、いろいろな精神障害を引き起こす特定の遺伝子が発見されていくに違いない」と。そんでもって、遺伝的傾向ばかりでなく、いろいろな要素が絡んでいるのに、薬剤が進歩していることについてこう言う。

逆説的に、現代では、精神障害を理解するよりも治療する方がよほど簡単である。

さて、この本の「現代」(原著1994年発刊)と、約20年後の今、どれだけ情況は変わったのだろうか。正直なところ、おれにはわかりようがない。ただ、今年出た本を読んだ限りでは「まだまだわからん」という嘆きが研究者から聞こえてきたように思う。なぜ、リチウム塩が効くのか完璧にわからん(たしか)と。

→加藤忠史『躁うつ病に挑む』を読む - 関内関外日記

まあともかく、精神障害は防御、防衛、あるいはその免疫システムの不全、誤作動、なのか。まあ、そんなもんだろう。おれの曖昧模糊とした不安はアレルギーのようなものなのだ、と。

……と、不安に関してだけれども、おれの火災警報器は本当に壊れているのか? この現代社会の下層に家族もなく、貧しく、能力もやる気もない人間が、先行きの暗さに不安を抱くのは、正常なことなんじゃないのか? もしかして、安全装置が働いているのに、誤作動という誤解によってそのスイッチを切ってしまっているんじゃないのか? その可能性は否めない。ライオンが近づいてきているのに、のんきに草をはんでいる。行き着く先は自死か路上か刑務所か。刑務所ではジプレキサを飲ませてくれるのか? こんど薬屋もとい医師に聞いてみるか。不安を感じる局面で不安を感じるのは、本来当たり前のことだ。ただ、ジプレキサはおれのある種の攻撃性を見事に抑制する。心のなかの宅間守濃度は0に近い。「精神障害を理解するよりも治療する方がよほど簡単である」か。しかし、もし躁うつ病の躁状態が創造的ななにかをもたらす可能性があるとするならば、おれはいったい何を獲得し、喪失しているのだろう。戯言にすぎないが。

おわりに

私たちは、新聞記者に数えきれないほど何回も、「それでは、熱が出てもアスピリンを飲んではいけないということですね?」と言われたものだ。そうではないのだ! 医学の診療の原理は診療の研究から導かれるものであって、理論から導かれるものではない。発熱が有効なときもあると知っているだけで、アスピリンを飲まないのは間違いだし、つわりの不愉快な症状や、アレルギーや不安を治療しないのも間違いである。それぞれの症状はそれぞれ別個に研究せねばならず、個人差も考慮せねばならない。しかし、進化的アプローチは、このような治療の多くは不必要かもしれないし、逆に害があるかもしれないと示唆するので、その恩恵が損失を上回るものであるかどうか研究せねばならないのである。

第15章「医学の進化」p.373

まったくそのとおりで……ございませんでしょうかどうか。というか、おれが小学生のころから母は、というかかかりつけ医は「熱も下痢も出したほうがいい」と言ってたと思うので、そのへんはそのへんでさらに昔から常識だったんだろうけれども。

病気の進化的研究は、E.L.トゥルドゥー医師の業績を記念してサラナック湖のほとりに建てられた像に刻まれている、「ときおり、治し、しばしば、助け、常に、慰める」という古くからある医学の目標を変えはしない。

第1章「病気の神秘」p.14

ま、ということらしい。いいんじゃないの、ダーウィン医学、進化医学。というあたりで、おしまい。

>゜))彡>゜))彡>゜))彡