- 作者: 折口信夫

- 出版社/メーカー: 中央公論新社

- 発売日: 2004/09

- メディア: 文庫

- 購入: 2人 クリック: 3回

- この商品を含むブログ (3件) を見る

なにを言ってるかさっぱりわからんから「読んだ」とも言えんが、一応すべての文字と記号には目を通したような気がするのでメモ。

だいたいこのところ「さらばシベリア鉄道」を聴きながら山崎パンの「シベリア」を食いつつトロツキーの自伝なぞを読んでいるおれが、いきなりこんな本を手に取ったのはなんでだったか。そうだ、図書館で書庫から本が出てくるのを待つあいだ、ふらふら文庫本棚を見て目に付いたからだった。なんで目に付いたかといえば、吉本隆明が「海外から見て評価されるのは和辻哲郎や鈴木大拙かもしらんが、ほんとうにすごいのは柳田國男と折口信夫だぜ」とか言ってて、折口は古代の歌を文字面だけじゃなくて、どんな音で表現してたかってとこまで踏み込んでわかってるからすげえんだってな具合で。

で、その具合で、ふと視聴率の話題ばかりの大河ドラマ『平清盛』の前半の方の、出家前西行やらの歌詠みのシーンとか頭をよぎってさ。今までの大河ドラマがどうだったとか、あの詠み方が正しいのかどうかとかよくわからんが、まあしかしなんらかの監修もあるだろうし、「ああ、そういう感じなのか」みたいに思ったりしてさ。

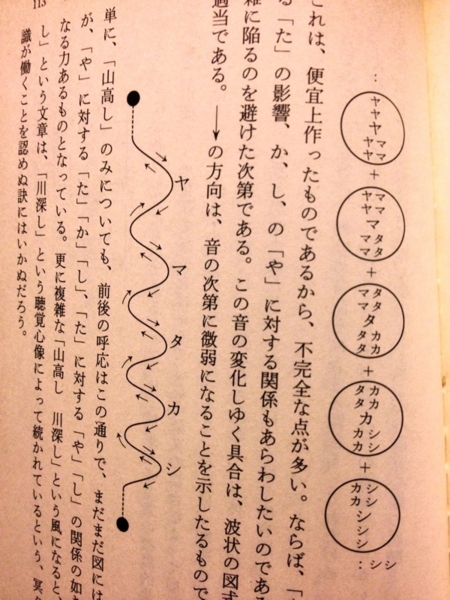

文字中心文化というか文明というか、あるいはそれが文明の必須なのやもしらんが、そうなると「語り部」が役割を終え……的な、よくわからんが、まあそうなる。人も泣かなくなる(……って、柳田国男の『涕泣史談』ってそんな話だったっけ?)。それで、おれらのうちの知識のあるやつは大昔の人間の書いたそのままを読むことができたり、あるいは活字化されたそれのおこぼれをあずかることもできる。だけれども、その当時の人間がどんな「音」を口から出していたか、すなわち「音質、音量、音調、音脚、音の休止、音位」(なんだかわからんが)をつかってたかとか、類推でしかない。下手すれば、音として聞き取って書き留めた大昔のポルトガル人とかに頼るとか、そういうことにすらなる。あるいは、古くから続く伝統芸能の楽譜的ななにか? とかか。

それでこの、なんというのか書字中心、活字中心、現代でいえばインターネットが今のところ文字ベースであるとして、そのコミュニケーションとか、そのやり取りのなかでロストするものはなにかとか、あるいは初音ミクのような歌い手(最近気づいたが、おれは読書のときにヴォーカルが入る音楽は邪魔になるが、初音ミクは邪魔にならない……ような気がする)とはなんなのかとか、ちょっと気になるところではある。

そしてまた、このインターネットの中には音声コミュニケーション、動画コミュケーションというものが存在しているのは承知しているが、こと自分に関して、だらだらとキーを叩いて文字を出しているこのおれの言葉というものはなんなのか。果たしてそこにリズムやビート、なんらかの調子が、おれの調子があって、あるいはそれがだれかに伝わっているのかいないのか、情調というものの欠片でもあるのかどうか、これもまた気になるところである。しかしまあ、そんなこと、基礎知識のない人間がこんな本を読んだところでどうにでもなるもんじゃあるまい。

ただ、岡野弘彦という人の解説で紹介されていた折口信夫のエピソードがなんか面白かったので、なにもしらんがメモしておく。

晩年の折口が私に述懐のようにして聞かせてくれた話の中に、斎藤茂吉の最初の歌集『赤光』の一首について、言った言葉がある。

赤茄子の腐れてゐたるところより幾程もなき歩みなりけり

茂吉の弟子たちはただひたすら写実を尊しとして育てられているから、こんな歌でも平板なある日の野歩きの実景としてしか鑑賞しない。茂吉自身もあとになっては、解説も加えようとしない。だからこの歌の情調は、宙に浮いてしまっている。若い茂吉が鬱勃とした思いを押さえがたくて、吉原で夜を過ごしたのちの、身をよじるような嫌悪感をこらえている、そのかなしみがくみ取れなかったらどうにもならないよ、と折口は語ってくれた。そしてさらに、「茂吉っつあんも人が悪いよね。自分は天馬空をゆくように歌っておいて、弟子どもにはただ、写実、写実、その一筋を踏みはずすではない、と言い通したんだからね」と言った。

>゜))彡>゜))彡>゜))彡