おれはこれまでの人生で、とくに池澤夏樹を意識したことがなかった。そのようなもの書きの人がいる、というくらいだった。

とはいえ、感謝はしている。池澤夏樹が編集した世界文学全集で石牟礼道子を知ることができたからだ。

これについての解説を池澤夏樹は書いていただろうか。それを読んだかもしれない。ほかに何冊か池澤夏樹の世界文学全集をちょっと読んだりしたが、その解説も読んだだろう。

あるいは、どこかでエッセイかなにかを読んだことはあるかもしれない。とはいえ、おれは池澤夏樹の小説を読んだことがなかった。

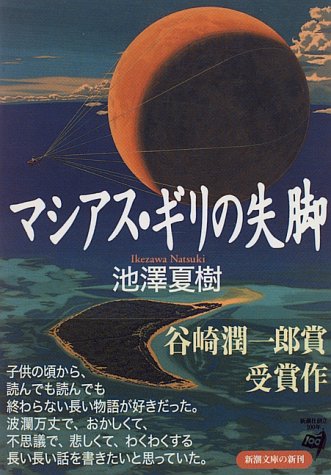

というわけで、読んだ。おれは池澤夏樹がどんな小説を書くのかまったく知らなかった。すがすがしいほどまったく予備知識がなかった。では、なぜ『スティル・ライフ』なのか。薄い文庫本だったからだ。おれはいきなり『マシアス・ギリの失脚』を手に取るような人間ではない。

この世界がきみのために存在すると思ってはいけない。世界はきみを入れる容器ではない。

世界ときみは、二本の木が並んで立つように、どちらも寄りかかることなく、それぞれまっすぐに立っている。

きみは自分のそばに世界という立派な木があることを知っている。それを喜んでいる。世界の方はあまりきみのことを考えていないかもしれない。

書き出しがこれである。詩のようだと、思った。あとから知ったが、詩が先にある文学者だった、池澤夏樹。

というわけで、詩のように研ぎ澄まされた言葉である物語が進行していく。それは心地よい文章だ。

そして、理系的なものが顔をのぞかせる。

ぼくたちはバーの高い椅子に坐っていた。それぞれの前にはウィスキーと水のグラスがあった。

彼は手に持った水のグラスの中をじっと見ていた。水の中の何かを見ていたのではなく、グラスの向うを透かして見ていたのでもない。透明な水そのものを見ているようだった。

「何を見ている?」とぼくは聞いた。

「ひょっとしてチェレンコフ光が見えないかと思って」

「何?」

ちょっとキザじゃないの、というところもある。おれの基準では、ぎりぎりキザの奈落に落ちていないというところ。それよりも、この「彼」であるところの、不可思議な男、佐々井、この人物の描かれっぷりがいい。すっかり引き込まれてしまった。

ストーリーはというと、もしもまだ読んでない人がいたらなんなので、まあまっさらなあ気持ちで読んでもいいだろう。この小説を佐藤泰志原作みたいな映画にした場合、「ぼく」と「佐々井」はだれが演じたらいいか想像を巡らせてもいいだろう。

雪が降るのではない。雪片に満たされた宇宙を、ぼくを乗せたこの世界の方が上へ上へ昇っているのだ。静かに、滑らかに、着実に、世界は上昇を続けていた。ぼくはその世界の真中に置かれた岩に坐っていた。岩が昇り、海の全部が、膨大な量の水のすべてが、波一つ立てずに昇り、それを見るぼくが昇っている。雪はその限りない上昇の指標でしかなかった。

……おれは予想以上に池澤夏樹作品を気に入ってしまったようだ。同じ文庫本に収録されていた(だって、『スティル・ライフ』だけだと文庫本としても薄すぎるのだもの)『ヤー・チャイカ』も悪くなかった。おれはあまり生きている作家の作品を読まないのだけれど、この調子なら、あと二冊くらい読んで、分厚い『マシアス・ギリの失脚』を手にとっているかもしれない。